11 de Septiembre: «Enseñar la patria»

Les proponemos abordar el Día de las Maestras y los Maestros desde una mirada de género: un afiche, propuestas de actividades por nivel educativo y para conversar en familia, con materiales complementarios para volver a pensar nuestro pasado como nación.

La colección «El género de la patria» es una apuesta a conocer y reflexionar sobre la historia desde una nueva agenda de derechos, una oportunidad para profundizar el nexo entre efemérides y democracia.

Por esta razón, les proponemos pensar este día tan importante para la educación argentina, para las maestras y los maestros, como un proceso más amplio que contó con el aporte de muchísimas mujeres, entre las que destacamos a Juana Manso, quienes dejaron su impronta en el perfil singular que fue adquiriendo el sistema público educativo en nuestro país.

Si las efemérides contribuyen a enhebrar nuestra pertenencia a la nación y cumplen un rol decisivo en la construcción de la vida en común, no es posible pensarlas sin considerar el lugar que han tenido las mujeres en la historia argentina.

¿Qué se recuerda el 11 de Septiembre? ¿Cuál fue el aporte de Sarmiento?

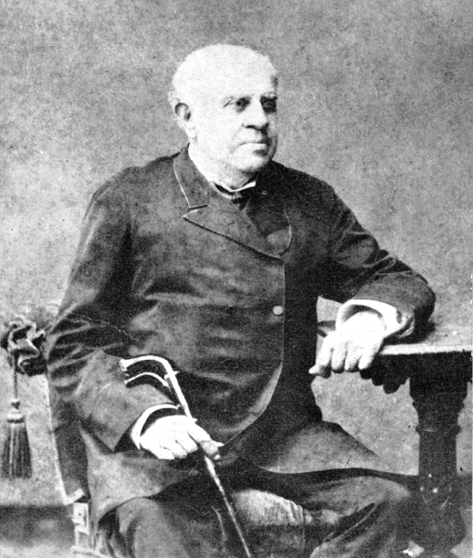

El 11 de septiembre de 1888 murió Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay. Lo prolífico de su obra no deja de asombrar y de generar debate. Muchas de sus biografías lo presentan como un autodidacta que luchó de forma inclaudicable, desde la gestión pública, contra el analfabetismo y en pos del progreso de la nación: un Sarmiento pedagogo, creador de escuelas y precursor de la formación de maestros y maestras. Sus detractores objetan el carácter extranjerizante de sus ideas y su rechazo manifiesto a los rasgos culturales nativos de un territorio que se encontraba en proceso de organización.

Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, tuvo una intervención destacada (y polémica) en la política y la cultura argentina del siglo XX. Fue presidente de la nación entre 1868 y 1874; previamente formó parte de la Campaña del Ejército Grande, una alianza heterogénea liderada por Urquiza que puso fin a la experiencia de Rosas al frente de la Confederación Argentina. Mantuvo fuertes controversias y, en ocasiones, enfrentamientos con buena parte del elenco dirigente (del que también formó parte) de aquellos años: con Rosas, Urquiza, Alberdi y Roca, entre otros.

El siglo XIX argentino, luego de alcanzada la independencia, estuvo signado por las luchas facciosas, lo que impidió una rápida organización política a nivel nacional. La caída de Juan Manuel de Rosas en 1852 cierra un período caracterizado por las autonomías provinciales y abre la discusión sobre la forma de organizar la nación. La situación en ese entonces estaba marcada por la fragmentación política y la desarticulación de las economías regionales.

En este proceso, la educación alcanza un rol de suma importancia para la construcción de la legitimidad del poder. La preocupación central del grupo de intelectuales más influyentes de la época, denominado «Generación del 37» —entre los que se destacan Sarmiento, Echeverría y Alberdi—, estaba en la necesidad de institucionalizar el orden en el territorio nacional y lograr la modernización económica, condición necesaria para insertarse en el mercado internacional.

Este grupo reunía a jóvenes liberales que se sentían responsables de la «cosa pública». Creían en la democracia liberal y se diferenciaban de los federales rosistas y de los unitarios porteños. La «Generación», influenciados por las ideas ilustradas europeas, se autoproclamaba heredera legítima de la patria y continuadora de los ideales de los revolucionarios de Mayo. Para ellos el pueblo debía ilustrarse para ejercer la ciudadanía, para adquirir dignidad y estímulo para el trabajo. Era condición para la democracia que el «hombre» sea libre en sus creencias y libre sea su conciencia.

Dentro de este grupo de intelectuales, Domingo Faustino Sarmiento sostenía que el atraso de los pueblos latinoamericanos se debía a la combinación entre la sangre y la cultura españolas y las indígenas, rechazando de este modo las raíces hispánicas de la naciente república. De los viajes por los Estados Unidos y el contacto con el sistema educativo norteamericano, concibió muchas de sus ideas pedagógicas que luego intentará poner en práctica.

Para Sarmiento había que cambiar las costumbres, la cultura y el lenguaje para que la población se volviera industriosa, y esto se lograría con la extensión y obligatoriedad de la educación básica integral. Le otorgó importancia al desarrollo de las escuelas de artes y oficios e impulsó una educación racional y científica. Para él, la formación de la moral y las costumbres era la base de la estabilidad sobre la cual era posible aspirar al progreso económico y social.

Sarmiento promovió el sistema educativo formalmente más democrático de su época, al mismo tiempo que realizó una operación de subordinación y exclusión de los sectores populares. Quiso contribuir a un modelo educativo capaz de operar sobre la sociedad, modificando sus hábitos y costumbres. Por tal motivo apoyó la llegada de inmigrantes europeos a la Argentina y, a la vez, las campañas al desierto que arrasaron con la población indígena.

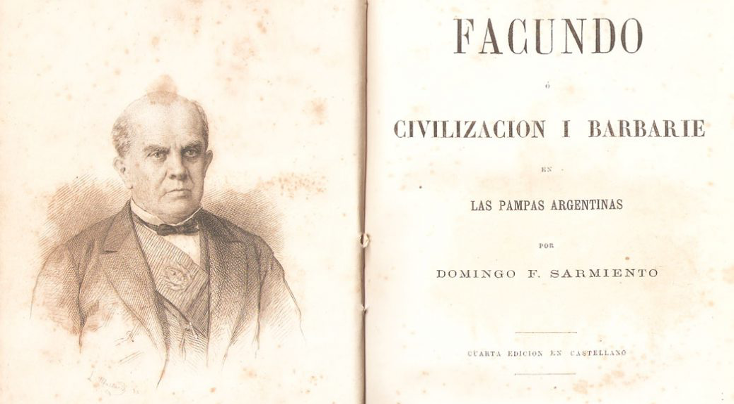

El educador sanjuanino, apodado «El padre del aula», escribió libros —los más célebres, en el exilio— que dejaron su impronta en la literatura autobiográfica (Recuerdos de provincia, 1851), la literatura de viajeros (Viajes, 1851) y el ensayo histórico (Facundo o civilización y barbarie, 1845). Y también en el campo de las ideas educativas, con Educación popular (1849) y otros escritos.

Entre Facundo y Educación Popular ya pueden reconocerse algunas de sus ideas centrales en materia educativa. En Facundo, Sarmiento argumentaba que el «enigma argentino», esto es, el desenlace trágico e inesperado del proceso histórico iniciado con la Revolución de Mayo (con las guerras civiles primero y el ascenso de Rosas después) podía explicarse en virtud del protagonismo político asumido por lo que en aquel libro denominaba campaña pastoril, de la que el caudillo riojano Facundo Quiroga era, según Sarmiento, un eminente representante. Para Sarmiento, ello se debía a que las formas de sociabilidad de la campaña resultaban hostiles a la «civilización» y constituían una prolongación de la cultura colonial. Y esto era así porque identificaba en la forma de asociación de la campaña (la pulpería, un verdadero espacio de politización de las clases populares rurales como muestra cualquier clásico del género gauchesco) la sede misma de la «barbarie», al obturar el desarrollo de dos dimensiones que Sarmiento atribuía al «sujeto moderno»: el productor y, sobre todo, el ciudadano.

En este punto de su pensamiento, Sarmiento encontraba en la escuela (entendida como ámbito destacado de la sociabilidad ciudadana) un dispositivo acorde con la «regeneración» de aquellas costumbres que a su entender impedían el despliegue de la «civilización». De aquí todas sus reflexiones, en Educación popular, sobre el modo en que la formación en fila de estudiantes, el aseo, las reglas de ortografía y otros aspectos que encontraba relevantes de la vida escolar, contribuirían a formar en ciudadanía desde una temprana edad, en la medida en que niñas y niños serían, de este modo, persuadidos a asociarse con otros pero manteniendo su individualidad.

Al mismo tiempo, en Educación popular Sarmiento abogaba por una renovación pedagógica centrada en el reemplazo de los castigos y penas por formas de enseñanza basadas en el conocimiento científico de la época, a la vez que ofrecía un inventario de experiencias novedosas en Europa y en Estados Unidos no solo en materia de enseñanza, sino también de organización del espacio escolar.

En 1868 Sarmiento accede a la presidencia. El analfabetismo era una de sus principales preocupaciones; el primer censo nacional realizado en 1869 reveló que más de un millón de personas no sabían leer ni escribir, sobre una población total de 1.737.076 habitantes. Durante su presidencia, se sentaron las bases del normalismo argentino: a fines de 1869 se aprobó la ley que autorizaba la creación de escuelas normales y un año después se fundó la Escuela Normal de Paraná, que utilizaría de modelo para crear más de treinta escuelas normales entre 1870 y 1896 dedicadas principalmente a la formación de maestras.

Defensor de la liberación femenina, admirador de las mujeres educadoras, trabajadoras y liberales, Sarmiento impulsó la contratación de maestras norteamericanas para que asumieran un rol protagónico en la difusión de las nuevas técnicas de enseñanza docente. Mary Gorman fue la primera de las 61 maestras estadounidenses que llegaron a la Argentina (Sarah Eccleston, Mary Morse, Margaret Collord, Jennie Howard, Frances Armstrong, Frances Wall, entre otras, llegaron después), muchas de las cuales, según cuenta Julio Crespo en Las maestras de Sarmiento, fueron formadas en un clima antiesclavista y precursor del feminismo norteamericano (de hecho, muchas de ellas fueron sufragistas). Junto con las maestras, llegaron al país cuatro maestros varones, entre ellos John Stearns, uno de los fundadores de la Escuela Normal de Paraná.

Las maestras norteamericanas fueron parte de un proceso más amplio que contó con el aporte de muchísimas mujeres, quienes dejaron su impronta en el perfil singular que fue adquiriendo el sistema público educativo en nuestro país. Aunque inicialmente las escuelas normales estaban destinadas a un público mixto, hacia 1884 comenzaron a promoverse escuelas normales específicamente para mujeres. Estas, en cambio, no tenían acceso, en este contexto, a los colegios nacionales, donde se formaban las élites dirigentes.

El elenco directivo de esas escuelas normales, y de las escuelas donde se desempeñaron las mujeres que allí se graduaron, estaba predominantemente compuesto por varones, quienes también tenían una notable incidencia en el ingreso de las nuevas maestras al mercado laboral. No faltaron mujeres que realizaron importantísimos aportes en materia pedagógica, pero las voces autorizadas en este campo eran predominantemente masculinas. Los salarios también eran indiciarios de estas desigualdades de género.

¿Quién fue Juana Manso?

En este proceso histórico también existieron tensiones, conflictos y contradicciones, como los que de algún modo pueden observarse en la trayectoria de una maestra destacada de aquellos años, Juana Manso (Buenos Aires, 1819-1875). Como escritora, periodista y docente, Juana Manso abrió nuevos caminos para generaciones venideras de mujeres, rompiendo moldes y expectativas sociales sedimentadas. Al igual que Juana Manuela Gorritti, Manso inscribió el nombre de una mujer en el campo de las letras, tradicionalmente ocupado por varones.

Exiliada en el contexto del rosismo, fundó en Brasil la revista O Journal das Senhoras. Modas, Litteratura, Bellas Artes, Theatros e Critica (1852-1854), donde se declaraba abiertamente feminista. En Buenos Aires, creó la publicación Album de Señoritas. Periódico de Literatura, Modas, Bellas Artes y Teatros (1854), en la que firmaba como directora y propietaria, algo completamente inusual para una mujer en esos años. Asimismo, brindaba conferencias (en más de una ocasión fue agredida por sus ideas contrarias al dogmatismo religioso), asumiendo para su voz una autoridad intelectual que la hacía merecedora de la escucha por parte de un auditorio, en otro gesto novedoso para las mujeres en este período.

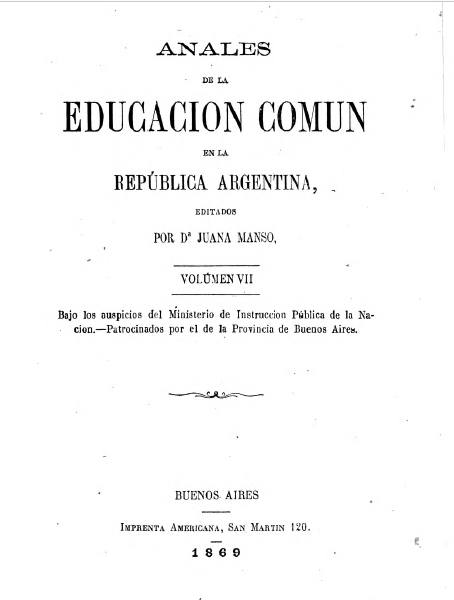

Sus aportes al sistema público educativo fueron muchísimos, pero no igualmente reconocidos que los de Sarmiento, aun cuando ambos trabajaron en común y formaban parte de un mismo proyecto pedagógico (el programa ilustrado de educación popular). Algunos de estos aportes pueden leerse en la Revista Anales de la Educación Común, de la que también fue directora entre 1865 y 1875; o reconocerse en el modo en que impulsó las ideas pedagógicas de Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich Fröebel e introdujo ideas afines a la educación de la primera infancia recuperando la experiencia de los jardines de infantes surgidas dentro del círculo de Horace Mann y Mary Peabody, con quien tenía, al igual que Sarmiento, un vínculo epistolar fluido.

Con Sarmiento, Juana Manso trabajó en la construcción de los primeros andamiajes del sistema público educativo ya que fue la primera mujer en integrar el Consejo Nacional de Educación. Promovió una educación mixta y plural, sin distinción de clases sociales, y con particular interés en el derecho de las mujeres tanto al acceso a la escolarización como a los cargos decisorios dentro del sistema. Respecto a la formación docente, luego de crear la Asociación de Maestras, un espacio para intercambio de experiencias pedagógicas, elevó en 1874 a la Legislatura de Buenos Aires el proyecto de Ley Orgánica de la Enseñanza Común, que buscaba profesionalizar la formación docente, mejorar salarios, incrementar las vacaciones y regular las designaciones.

Se podría decir, entonces, que Juana Manso pudo desplegar como maestra, pero también como una de las principales forjadoras del incipiente sistema público educativo argentino, un conjunto de acciones que desafiaron los lugares tradicionalmente asignados para las mujeres. Ya en su exilio en Brasil había puesto esos lugares en entredicho, al afirmar que «la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno, es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica porque Dios no es contradictorio en sus obras y cuando formó al alma humana, no le dio sexo».

Ver retrospectivamente la historia de Manso permite afirmar, entonces, que el 11 de septiembre constituye la efeméride en que reconocemos a maestras y maestros que, con su trabajo cotidiano, forjan la educación popular argentina, entendida como un proyecto colectivo que pretende transformar el mundo para ganar más espacios de libertad e interrumpir la reproducción de las desigualdades sociales de todo tipo, entre ellas, las de clase y las de género.

Maestras de la patria

En esta entrevista la investigadora Cecilia Linare realiza un minucioso análisis de la profesión docente y de los roles que, tanto anónimas mujeres como destacadas figuras encabezadas por Juana Manso, han desempeñado en el sistema educativo argentino desde sus orígenes hasta el presentes.

Sugerencias de actividades

Educación Inicial

La celebración del Día de las Maestras y los Maestros cada 11 de septiembre recupera la figura de Domingo Faustino Sarmiento en función de su relevancia histórica y la centralidad de sus aportes a la educación pública argentina. Con su impulso a la creación de escuelas, la organización de un sistema educativo, el debate de métodos y orientaciones pedagógicas, encuentra en Juana Manso una protagonista original y complementaria, que desarrolla una voz propia en la defensa de los derechos de las mujeres y su reconocimiento en el ámbito de la educación.

- El afiche de esta propuesta pone en escena a dos figuras representativas de los orígenes y la formación del sistema educativo argentino. Junto a Domingo Faustino Sarmiento y Juana Manso aparecen también una serie de libros y una escuela con su escudo y su bandera argentina. Se sugiere conversar y reflexionar junto con las niñas y los niños en torno al conocimiento previo de estas figuras, reponiendo a la vez su vínculo con la creación de escuelas y su relevancia histórica en la organización de estas: ¿conocían a estas personas?, ¿habían visto alguna vez otras imágenes o cuadros de ellas?, ¿dónde estaban? ¿Oyeron hablar alguna vez del «padre del aula»?, ¿qué les sugiere esa idea? ¿Existirá una «madre del aula»? ¿Saben que en algún momento no había escuelas? ¿Por qué creen que para Sarmiento y Juana Manso era importante que hubiera escuelas en todo el país?

- En su función de Director General de Escuelas y luego desde la presidencia del país, Sarmiento tenía entre sus principales preocupaciones el problema del analfabetismo. En línea con la actividad anterior, se sugiere conversar y reflexionar en torno a la importancia y la necesidad de la inclusión de la niñez en los jardines (escuelas infantiles) y las escuelas. Se puede partir de una indagación en las historias familiares de madres, padres, abuelos, abuelas o personas mayores conocidas, para consultar por los propios recorridos escolares y mediante una puesta en común pensar: ¿cómo eran esas escuelas a las que concurrían?, ¿cómo eran esos jardines o escuelas infantiles? ¿Cómo eran los bancos y pupitres? ¿Llevaban guardapolvos y útiles? ¿Dónde estaban y quiénes concurrían a ellas? ¿Con qué problemas creen que puede encontrarse una persona que no sepa leer ni escribir? ¿Qué otras actividades se enseñan y se comparten en las escuelas? ¿Quién las enseña? Se propone que los niños y niñas elaboren un dibujo de las propias escuelas infantiles y jardines.

- Distintos versos del himno a Sarmiento recuperan su figura en relación con las preocupaciones vinculadas a la educación, por ejemplo: «Padre del aula, Sarmiento inmortal», «Por ver grande a la Patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra». Se sugiere reflexionar con las niñas y los niños acerca de estas frases compartiendo, a la vez, las siguientes canciones del mundo Zamba: Sarmiento Presidente, Las ideas no se matan, Tuve una infancia difícil, para reponer otros aspectos de la biografía de Sarmiento. Además de maestro, ¿qué otras actividades de su vida pública aparecen allí mencionadas? ¿Las conocían?

- A lo largo de la vida, tanto Sarmiento como Juana Manso ejercieron el rol de periodistas, escribiendo y publicando artículos en distintos medios. Manso fundó y dirigió periódicos propios destinados principalmente a un público de mujeres, como El álbum de señoritas, desde donde defendía su derecho a la educación e independencia respecto de los hombres. En un contexto de difícil acceso a las escuelas para las niñas, Juana Manso fue la primera directora de una escuela mixta en el país y la primera mujer en integrar el Consejo Nacional de Educación. Se sugiere reflexionar con las niñas y los niños sobre estos aspectos de la vida de Manso para luego construir un diario de la sala, donde se incluyan algunos puntos referentes a los derechos de las mujeres y su presencia en los jardines y escuelas: ¿cuáles son las tareas que desempeñan y cómo podríamos hacer presentes allí a las maestras, bibliotecarias, directoras? ¿Qué otras mujeres trabajan y se desempeñan en las escuelas? ¿Cómo se llamaría ese diario hoy? ¿Sobre qué trataría?

Educación Primaria

Cada 11 de septiembre se celebra en las escuelas el Día de las maestras y los maestros, en reconocimiento a los aportes de Domingo Faustino Sarmiento a la educación pública argentina. Es una fecha en la que reconocemos también el trabajo que realizan los y las docentes en todo el país, quienes llevan adelante diariamente la tarea educativa en las escuelas. Esta conmemoración resalta la figura de Sarmiento, al que se le ha otorgado el título de «Padre del aula», pero también a muchos educadores y muchas educadoras que con sus aportes contribuyeron a pensar y construir la educación pública argentina.

En este material se destacan las figuras de las maestras norteamericanas que llegaron a nuestro país gracias al impulso y la decisión de Sarmiento, como Mary Gorman y Sarah Eccleston, entre otras, y que emprendieron la tarea de formar a los maestros y las maestras que el sistema educativo público necesitaba, con aportes e ideas pedagógicas de vanguardia. También destacamos la figura de Juana Manso, una mujer fuera de lo común que rompió con los estereotipos de su época, al igual que Juana Manuela Gorriti. Sus ideas de avanzada sobre el rol que debía ocupar la mujer en la vida pública a mediados del siglo XIX, o el acceso a la educación tanto de hombre como de mujeres, la llevaron a confrontar con las ideas establecidas de gran parte de la sociedad.

La educación pública en nuestro país es fruto de un proyecto colectivo y sostenido a lo largo de los años, donde resultó fundamental el esfuerzo y la dedicación de muchas mujeres, por lo general invisibilizadas por la historia. Celebrar cada 11 de septiembre implica recuperar sus nombres, sus aportes y trayectorias para, así, reconocer a quienes han dedicado su vida a «Enseñar la patria».

Para la realización de aquellas actividades que requieren de una tarea de indagación e investigación, se sugiere seleccionar algunos de los recursos propuestos en la sección «Materiales complementarios», para orientar al alumando en sus búsquedas.

Primer Ciclo

- Se propone que los alumnos y las alumnas indaguen sobre la historia de su escuela. Pueden investigar el año de su creación, quiénes la fundaron, la historia de su nombre: ¿siempre se llamó igual?, ¿por qué y cómo se decidió su nombre actual? También pueden consultar qué cambios o transformaciones importantes atravesó la escuela a lo largo de su historia hasta adquirir las características actuales (su edificio, los bancos, la distribución de las aulas, etc). Para esta actividad podrán consultar la página o el blog oficial de la escuela, y entrevistar a docentes y equipo directivo que puedan orientar la búsqueda. Por otra parte, se sugiere preguntarles a sus familias cómo era la educación en su niñez, cómo era la relación con sus docentes y qué diferencias encuentran con la escuela de hoy.

- Se propone que las alumnas y los alumnos observen con detenimiento el afiche y señalen qué aspectos les llaman la atención, si ya habían visto algunas imágenes similares y qué inquietudes o preguntas les genera. Luego, pueden continuar indagando: ¿qué relación tienen estas imágenes entre sí?, ¿cómo se pueden relacionar? ¿Qué representa la mujer que aparece en el afiche? Sugerimos que presten atención a la frase: «Enseñar la patria»: ¿qué les parece que quiere decir? ¿Qué les evoca? ¿Quiénes y cómo contribuyeron a este hecho? Por último, podrían escribir un breve relato que vincule estas imágenes entre sí y su relación con la frase del afiche o con el día que se está celebrando.

-

Retrato de Domingo Faustino Sarmiento.

Autora: Nilda Yornet. Colección Museo Histórico Nacional, Argentina -

Juana Manso. Archivo General de la Nación - Para acercarse a la historia de vida de Sarmiento, se sugiere que los alumnos y las alumnas investiguen por qué su figura es tan importante para la educación en nuestro país: ¿quién era Domingo Faustino Sarmiento?, ¿a qué dedicó su vida?, ¿qué cargos políticos importantes ocupó?, ¿qué lugar tenía para él la educación del país? También se propone que busquen y cuenten la historia de algunas mujeres reconocidas por sus aportes a la enseñanza en nuestro país (por ejemplo, Olga Cossettini, Rosario Vera Peñaloza).

- Por otra parte, las alumnas y los alumnos pueden, también, indagar acerca de cómo se recuerda a Domingo Sarmiento y a Juana Manso en la localidad en la que viven: ¿qué cosas llevan sus nombres (calles, monumentos, escuelas, clubes, etc.)? ¿Se los recuerda del mismo modo? ¿A qué otras maestras o educadoras se recuerda? También pueden buscar canciones o poesías que haga referencia a Sarmiento, Manso o a otras maestras reconocidas por sus trayectorias.

Segundo Ciclo

- Se propone que los alumnos y las alumnas indaguen sobre la historia de vida de Juana Manso, una mujer que rompió los cánones de su época promoviendo la libertad y la igualdad social mediante la educación: ¿quién fue Juana Manso? ¿Cómo fue su vínculo con Sarmiento? ¿Qué ideas defendió e impulsó? ¿Cuál fue su aporte a la educación argentina? ¿Cómo pensaba el rol de la mujer en la vida pública de mediados del siglo XIX? Juana sostenía que la inteligencia no tiene sexo y que la mujer debía tener las mismas oportunidades de educación y libertad que los hombres: ¿Por qué piensan que, en ese momento, esa era una idea disruptiva? ¿Qué otras mujeres conocen que hayan defendido ideales similares? ¿Por qué creen que la educación cumplió y cumple actualmente un rol tan importante en la sociedad? ¿Qué importancia tiene el trabajo docente en este sentido?

- Juana Manso fue una de las mujeres imprescindibles para pensar una educación popular y el avance de la igualdad de derechos en nuestro país. Con una clara vocación literaria y pedagógica, se convirtió en una de las grandes teóricas de la educación nacional. Su vida y su obra fueron muy cuestionadas por los sectores conservadores. Fue perseguida y calumniada por aquellos que se oponían a sus ideas de inversión estatal, igualdad de derechos, protección de pueblos nativos, libertad sexual y religiosa. Murió el 24 de abril de 1875, a los 55 años, en la pobreza y sin ningún tipo de honor. La poetisa Juana Manuela Gorriti la despide con estas palabras: «Juana Manso, gloria de la educación, sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer, ella es, sin duda, LA mujer».

En 1915, sus restos fueron depositados en el Panteón del Magisterio, en el cementerio de la Chacarita, luego de estar varios años en un cementerio inglés. En la actualidad, muchas escuelas llevan su nombre; su obra es nuevamente editada y su nombre comienza a ser más familiar, aunque aún muchas personas siguen desconociendo su historia.

Se propone que los alumnos y las alumnas analicen la frase con la que Juana Manuela Gorriti despide a Juana Manso y la relacionen con su trayectoria: ¿por qué piensan que Gorriti se expresó de esta forma al despedir a Juana? ¿Cuál era la situación de las mujeres en esta época en relación con el acceso a la educación y a los derechos políticos y sociales? ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué legados dejó Juana Manso para pensar la igualdad de género? Por otro lado, se sugiere que indaguen cómo se recuerda a Juana Manso en la actualidad, su presencia en los actos escolares, en la localidad en que viven (monumentos, nombres de calles, escuelas, etc.). ¿Tiene para ustedes el reconocimiento que merece por sus aportes a la educación y a la sociedad en general? ¿De qué otra forma se la podría recordar y recuperar su legado?

- Sarmiento fue un defensor de la extensión y generalización de la educación básica como forma de modernizar política y socialmente a la Argentina de mediados del siglo XIX. Tanto en los distintos cargos públicos que ejerció, como en sus escritos, expresó su preocupación por la formación de docentes y por la difusión de los avances de la educación moderna y democrática, pensamiento que compartía con Juana Manso como colaboradora. La admiración de Sarmiento por la educación popular de los Estados Unidos lo impulsó a traer al país algunas maestras para poner en marcha las nuevas escuelas normales. A partir de 1868, ya como presidente, llevó adelante este proyecto trayendo a las primeras docentes norteamericanas (que llegaron a ser aproximadamente sesenta y cinco), que siguieron arribando durante casi treinta años más. Las jóvenes maestras, y también algunos maestros, eran reclutadas por Mary Peabody Mann. Realizaron su tarea de formación de maestras normales en varias provincias argentinas, donde residieron hasta la muerte, y sus nombres están unidos a la historia de la educación en la Argentina.

Mary Elizabeth Conway |

Mary Morse |

Jeannie Elizabeth Howard |

Margaret Collord |

Sarah Boyd |

Mary Elizabeth Gorman |

Se propone que los alumnos y las alumnas busquen información sobre las historias de vida de algunas de las maestras —y maestros— norteamericanas que llegaron a nuestro país entre 1868 y 1893: sus nombres, las tareas a las que fueron destinadas, las provincias en las que vivieron y las dificultades que atravesaron. ¿Fueron bien recibidas? ¿Cómo fue su vínculo con las maestras argentinas y con las familias? ¿En qué consistían los métodos pedagógicos que intentaron implementar? ¿Fue importante su legado para la educación de nuestro país? ¿Por qué? En la actualidad algunas escuelas llevan sus nombres. Se sugiere, en función de este dato, que indaguen dónde se ubican dichas escuelas, cuáles son las maestras con mayor presencia y por qué.

Educación Secundaria

El 11 de septiembre, consagrado como el Día de las maestras y los Maestros, es una fecha que permite reflexionar sobre la importancia de la educación popular en la historia y en el presente de nuestro país. Por esta razón, en las actividades se reflexiona sobre los sentidos asignados a la educación en la cultura argentina y su relación con los debates políticos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX; el protagonismo de las mujeres en la construcción de una educación común y los modos en que, mediante la escuela y otras instituciones educativas, podemos pensar nuestro mundo social. Se trata así de indagar de qué modo estamos implicadas e implicados en la historia que se conmemora en esta efeméride.

- Si se mira con atención el calendario escolar de efemérides, el 11 de septiembre tiene una interesante particularidad, pues en esta fecha no se evoca a un personaje o acontecimiento histórico del pasado argentino reciente (como en el 24 de marzo o el 2 de abril) ni tampoco se alude a un personaje o acontecimiento histórico ligado con las luchas por la independencia (como los casos del 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio o 17 de agosto), sino a Sarmiento, un actor decisivo de otro período de la historia argentina, signado por el siguiente problema: ¿qué modelo de país debía construirse una vez producida la ruptura con el orden colonial? Teniendo esto en cuenta, se propone que las y los estudiantes armen una línea de tiempo con dos ejes, uno centrado en la biografía de Sarmiento y Juana Manso, y otro en la serie de hechos políticos y sociales relevantes de la historia del país en ese mismo período. La idea es que, con base en ella, puedan ubicar tanto a Sarmiento como a Manso en su contexto, e identificar incipientemente cómo se posicionaron respecto del problema de la construcción de una nación luego de las luchas por la independencia.

- En Facundo, Sarmiento plantea dos conceptos que se convirtieron en un clásico de la literatura política argentina: «civilización» y «barbarie». Ahora bien, ¿a qué aludía Sarmiento con dichos conceptos? Se sugiere que las y los estudiantes lean el siguiente pasaje del cuarto capítulo de Facundo, en el que Sarmiento transcribe un «cuestionario» que realiza a un «ciudadano respetable» riojano en el contexto de las luchas entre unitarios y federales. El pasaje es el siguiente:

1ª. - ¿A qué número ascenderá, aproximativamente, la población actual de la ciudad de La Rioja?

R. —Apenas a mil quinientas almas. Se dice que sólo hay quince varones residentes en la ciudad.

2ª. —¿Cuántos ciudadanos notables residen en ella?

R. —En la ciudad serán seis u ocho.

3ª. —¿Cuántos abogados tienen estudio abierto?

R. —Ninguno.

4ª. —¿Cuántos médicos asisten a los enfermos?

R. —Ninguno.

5ª. —¿Qué jueces letrados hay?

R. —Ninguno.

6ª. —¿Cuántos hombres visten frac?

R. —Ninguno.

7ª. —¿Cuántos jóvenes riojanos están estudiando en Córdoba o Buenos Aires?

R. —Sólo sé de uno.

8ª. —¿Cuántas escuelas hay, y cuántos niños asisten?

R. —Ninguna.

9ª. —¿Hay algún establecimiento público de caridad?

R. —Ninguno, ni escuela de primeras letras. El único religioso franciscano que hay en aquel convento tiene algunos niños.

10. —¿Cuántos templos arruinados hay?

R. —Cinco: sólo la Matriz sirve de algo.

11. —¿Se edifican casas nuevas?

R. —Ninguna, ni se reparan las caídas.

12. —¿Se arruinan las existentes?

R. —Casi todas, porque las avenidas de las calles son tantas.

13. —¿Cuántos sacerdotes se han ordenado?

R. —En la ciudad sólo dos mocitos: uno es clérigo cura, otro es religioso de Catamarca. En la provincia, cuatro más.

14. —¿Hay grandes fortunas de a cincuenta mil pesos? ¿Cuántas de a veinte mil?

R. —Ninguna; todos pobrísimos.

15. —¿Ha aumentado o disminuido la población?

R. —Ha disminuido más de la mitad.

16. —¿Predomina en el pueblo algún sentimiento de terror?

R. —Máximo. Se teme hablar aun lo inocente.

17. —La moneda que se acuña, ¿es de buena ley?

R. —La provincia es adulterada.

Aquí los hechos hablan con toda su triste y espantosa severidad. Sólo la historia de las conquistas de los mahometanos sobre la Grecia presenta ejemplos de una barbarización, de una destrucción tan rápida. ¡Y esto sucede en América en el siglo XIX! ¡Es la obra de sólo veinte años, sin embargo! Lo que conviene a La Rioja es exactamente aplicable a Santa Fe, a San Luis, a Santiago del Estero, esqueletos de ciudades, villorrios decrépitos y devastados1.

En base a este pasaje, se proponen las siguientes actividades:

a) que las y los estudiantes analicen, en base al tipo de preguntas (y al personaje que elige indagar), qué entiende Sarmiento por «civilización y barbarie». ¿Qué lugar le asigna Sarmiento a la educación en este cuestionario?

b) si tuvieran que armar un cuestionario para analizar la situación política y social en tiempo presente: ¿elegirían las mismas preguntas que Sarmiento? ¿Cambiarían todas o algunas? ¿Cómo incluirían a la escuela en ese listado? ¿A quiénes entrevistarían? ¿Qué preguntas relativas al «género de la patria» abordarían?

c) Sarmiento fue criticado a lo largo de la historia argentina por quienes consideraban que su concepción de la civilización y la barbarie era demasiado condescendiente con la cultura europea y demasiado estigmatizante respecto de las culturas nativas. De hecho, un intelectual importante del siglo XX, Arturo Jauretche, escribió en Manual de zonceras argentinas que «civilización y barbarie» es la «madre de todas las zonceras argentinas». Sugerimos que las y los estudiantes investiguen sobre las críticas que ha recibido Sarmiento en torno a las ideas de «civilización y barbarie» y debatan si permiten comprender nuestra historia o si, en cambio, resultan insuficientes, y por ende hay que atender a sus críticas.

d) Finalmente, se propone que las y los estudiantes armen una galería de imágenes (fotos, pinturas, murales) que permitan reflexionar sobre la civilización y la barbarie en tiempo presente. ¿Qué imágenes asociarían con la civilización y cuáles con la barbarie? ¿Por qué?

- Según diversos estudios, en la Argentina tuvo lugar, incluso antes que en otros países, una amplia incorporación de mujeres como maestras de escuelas primarias. Se propone, en primer lugar, que las y los estudiantes investiguen las razones de este fenómeno. ¿Qué claves puede aportar una perspectiva de género para comprender por qué las mujeres se incorporaron en el sistema educativo argentino temprana y mayoritariamente como docentes? ¿Ocurrió lo mismo con otros cargos? Por otra parte, la investigadora Graciela Morgade sostiene que esta incorporación de las mujeres a la docencia en el nivel primario —que comienza a producirse a fines del siglo XIX— tuvo un carácter bifronte pues, por un lado, «la escuela tendió a profundizar los rasgos "femeninos" en las mujeres maestras y reducirlos hasta expropiarlos en las madres»2 (en una racionalización que encubría no solo las causas por las que las mujeres cobraban menores remuneraciones, sino también las restricciones que estas tenían para acceder a otros trabajos remunerados); pero, a la vez, el trabajo docente de las maestras «interpeló críticamente al dispositivo feminizador [pues] el acceso de las mujeres a la lengua escrita representó sin duda alguna una llave para inscribirlas en la transmisión y discusión de los saberes de su tiempo». Y a la vez, «el carácter público de la escuela se enfrentó de alguna manera al proyecto doméstico para las niñas y mujeres jóvenes, único horizonte posible en amplios sectores». (Morgade: 24). En segundo lugar, entonces, se propone que los y las estudiantes debatan cómo se inscriben las maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento o Juana Manso en esta historia. ¿Qué caminos abrieron para las generaciones de maestras venideras y para las mujeres en la Argentina? Por último, se sugiere que las y los estudiantes investiguen cómo se produjo la incorporación de las mujeres ya no en la Educación Primaria, sino en la Secundaria. ¿En qué momento de la historia argentina se vuelve mayoritaria la presencia de mujeres en el nivel secundario como estudiantes? ¿En qué momento su presencia en el cuerpo docente es considerable? ¿Qué ocurre con los cargos directivos? ¿Por qué razones la incorporación de las mujeres en uno y otro nivel educativo no son temporalmente coincidentes?

- Se sugiere que los y las estudiantes, con base en las investigaciones y reflexiones abordadas en las actividades previas, realicen un video de un minuto donde cuenten qué entienden por educación popular y cuál es la importancia del trabajo que realizan las y los maestros en las escuelas.

Juana Paula Manso. AGN |

Foto poco difundida de Sarmiento riéndose. AGN. Dpto. Docs. Fotográficos. Inventario 24700. |

|

|

Para conversar en familia

Conversar en familia sobre el 11 de septiembre, fecha en que celebramos el Día de las Maestras y los Maestros y conmemoramos a Domingo Faustino Sarmiento, es una oportunidad para establecer un diálogo entre generaciones y reflexionar sobre la educación, la vida en común, las nociones de «patria» e «identidad». Las y los invitamos a acompañar a niños, niñas y jóvenes en la realización de las actividades propuestas por nivel.

El pasado siempre se piensa en tiempo presente, por este motivo el abordaje de la historia argentina incorpora algunas preguntas y problemáticas que nos atraviesan en la actualidad como sociedad. A continuación, se proponen actividades para realizar en familia y conversar sobre nuestra historia, incorporando una mirada de género.

- En el presente material se incluyen imágenes de Sarmiento y Juana Manso. Se propone conversar en familia acerca de estas dos figuras tan emblemáticas para la educación argentina, y que cuenten si conocían a ambas y de qué formas. Les sugerimos que recuerden si en las trayectorias escolares de las personas adultas de la familia o de niños y niñas más grandes escucharon hablar de Juana Manso y de qué modos. ¿Eran recordados en sus escuelas? ¿De qué modos? ¿Conocieron a Juana Manso en sus escuelas? ¿Se hablaba de ella para esta u otras fechas? ¿Qué presencia tuvo Sarmiento? ¿De qué manera tenía presencia en sus escuelas (canciones, actos, cuadros, libros, clases)?

- Se propone que en familia busquen información sobre otras maestras importantes para la educación argentina; y primero conversen por qué fueron importantes, para luego indagar en las formas en las que se las recuerda: ¿hay escuelas que llevan sus nombres?, ¿canciones, libros, cuadros, murales?

- El 11 de septiembre llevaba el nombre Día del Maestro, y hoy se llama Día de las Maestras y los Maestros. Si bien se trata de un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, también es el día en el que celebramos a los y las docentes por su compromiso con la educación. Sugerimos que conversen acerca de si consideran adecuada esa forma de nombrar el día y sobre los maestros y maestras que han tenido a lo largo de sus trayectorias escolares (tanto niños, niñas y jóvenes como las personas adultas). ¿Fueron en su mayoría mujeres? ¿Por qué le parece que es así?

Materiales complementarios para docentes

Compartimos algunos materiales para enriquecer y complementar esta propuesta exploratoria para pensar el Día de las Maestras y los Maestros.

Zamba en la casa de Sarmiento, Pakapaka

Sarmiento está construyendo su máquina del tiempo y nos invita a viajar con Zamba a su casa natal en la provincia de San Juan, donde nos esperan aventuras extraordinarias.

Juana Manso: una mujer fuera de lo común, Educ.ar

Recordamos a Juana Manso. Enfrentada a los prejuicios y cánones de su época, promovió un modelo educativo integral asociado a la libertad y la igualdad como motores de desarrollo social.

Juana Manso. Vida y obra de una heroína argentina

Blog que reúne material biográfico, fuentes y artículos que se proponen fundamentar la dimensión profunda y polifacética de Juana Paula Manso. Los derechos de la mujer y la niñez, la educación popular, la eliminación de prejuicios sociales, raciales o religiosos, el progreso material sostenido en valores espirituales, el amor por la lectura, el arte, la cultura y tantos otros temas que va desarrollando a lo largo de su obra y su azarosa vida, y que siguen iluminando. Creadora y responsable: María De Giorgio

Juana Manso, detrás de las palabras, Archivo Histórico RTA

Este capítulo de «Argentina Doc» está dedicado a la profusa e intensa vida de Juana Manso. Con comentarios de David Viñas y Gabriela Mizraje, material de archivo y fragmentos de películas que recrean el siglo XIX, este documental, protagonizado por Lidia Catalano, nos propone transportarnos a los albores de la historia nacional a través de quien fuera una de las primeras luchadoras por la educación y la emancipación de la mujer en el Río de la Plata.

Juana Manso y el Feminismo, Educ.ar

Juana Paula Manso es una de las más distinguidas luchadoras argentinas. En esta nota contamos las razones, su amistad con Sarmiento y su defensa de la educación para la mujer.

Juana Manso: se dice de mí, Canal Encuentro

Juana Manso fue directora de la primera escuela pública y mixta del país. Luchó por la educación popular, gratuita y laica en una época en la que los hombres tenían el control de la mayoría de los espacios públicos.

9 de julio y género: «Escribir la patria»

Los y las invitamos a abordar la Independencia desde una mirada de género. Un afiche, propuestas de actividades por nivel educativo y para conversar en familia, con materiales complementarios para volver a pensar nuestro pasado como nación.

Juana Manso. Especial Seguimos Educando

Compartimos una serie de materiales y recursos sobre la vida y obra de una de las más distinguidas luchadoras argentinas y sus diferentes roles como escritora, periodista, traductora, feminista y educadora.

Un recorrido por su vida y obra haciendo hincapié en hitos de su biografía acerca de quién fue y los distintos roles que asumió, como mujer traductora; mujer periodista y escritora; mujer feminista; mujer educadora y funcionaria pública.

Juana Manso (1819-1875). Fragmento del episodio: Mujeres viajeras, de la serie producida por Canal Encuentro

Sitio web de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza.

El Museo abre el espacio «Colección Digital» como herramienta para proporcionar un acceso universal, beneficiar y agilizar el conocimiento de su colección, y a su vez, brindar a personas investigadoras, historiadoras y académicas un mayor acercamiento.

-------------

1Sarmiento, D. F., Facundo, Córdoba, EDUVIM, 2016, pág. 123.

2 Man, L. y Dávila, P (coords.) Trabajo docente, perspectiva de género y educación: la perspectiva de género en la educación: trabajo docente y educación, Buenos Aires, Confederación de Educadores Argentinos, 2009.

Ficha

Publicado: 04 de septiembre de 2020

Última modificación: 10 de agosto de 2023

Audiencia

Docentes

Estudiantes

Área / disciplina

Ciencias de la Educación

Ciencias Sociales

Historia

Formación Ética y Ciudadana

Nivel

Inicial

Primario

Secundario

Categoría

Actividades

Modalidad

Todas

Formato

Libro electrónico

Etiquetas

patria

género

Día del Maestro

Autor/es

Ministerio de Educación de la Nación

Licencia

Creative Commons: Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)