La poesía de las máquinas

¿A qué llamamos «poesía digital o electrónica»? Este artículo propone una definición del género e incluye una breve reseña de cuatro obras destacadas en español.

En 1956, en su emblemático libro El arco y la lira, el poeta mexicano Octavio Paz escribió: «Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico [...] ha sido tocado por la poesía. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar». De esa manera, el poeta mexicano marcó la enorme diferencia que hay entre las meras formas y la poesía. Para Paz, escribir poesía no se reduce al artificio o a la técnica, tiene que haber revelación.

En estos tiempos de GPS, bots y noticias generadas por inteligencias artificiales, podemos volver a la afirmación de Paz y plantearnos: ¿existen ya las máquinas de poetizar?

Esta misma pregunta se hicieron en 2010 Dionisio Cañas y Carlos González Tardón en su libro ¿Puede un computador escribir un poema de amor?, un ensayo que postula la teoría del tecnorromanticismo y que hace un recorrido histórico desde la poesía electrónica y los generadores de poesía hasta la poesía emergente de los videojuegos actuales. Para Cañas y González Tardón, la poesía de las máquinas existe desde hace bastante tiempo y, aunque algo imperfecta aún, logra cuestionar lo que pensamos sobre la originalidad, la autoría y los automatismos —que no son exclusivos de las máquinas—. Según ellos, la poesía de las máquinas es capaz de causar un efecto estético en el lector, es capaz de conmovernos y, en términos de Paz, es capaz de revelar.

Por tanto, si el objetivo de la poesía es causar un efecto estético en el lector y ese efecto finalmente se produce, ¿acaso importa si el autor de tales palabras es una persona o una máquina? ¿Hay menos mérito en un poema si su autora o autor creó primero un algoritmo para escribirlo? ¿Y si el poema no es único, sino múltiple, y su existencia depende de la acción del lector?

Qué es la poesía digital

Abundan los adjetivos para designar la nueva poesía: virtual, híbrida, electrónica, digital, expandida, posinternet… A primera vista, la característica más clara que tienen estas expresiones poéticas es que escapan de las definiciones, de los blancos y negros y de las categorías. Así y todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de poesía? ¿Qué universo poético reunimos bajo esa etiqueta?

A este respecto, es conveniente tener en cuenta la manera en que el profesor finlandés Raine Koskimaa clasificó la literatura digital en su tesis doctoral Digital Literature. From Text to Hypertext and Beyond [en inglés, 'Literatura digital. Del texto al hipertexto y más allá'] de la Universidad de Jyväskylä:

- literatura impresa digitalizada,

- literatura original publicada digitalmente,

- literatura que emplea las nuevas técnicas que posibilita el formato digital,

- literatura en la red.

Esta clasificación es un buen punto de partida para comprender la literatura digital —y dentro de ella la poesía digital—. La literatura impresa está pensada para el soporte papel. Tiene características que le impone ese soporte físico. La literatura digital, no. Esta última es resultado del cruce con la tecnología, es atravesada por esta, gestada a partir de esta. Por eso, cuando hablamos de literatura digital nos referimos en particular a las dos últimas categorías de Koskimaa.

Es decir, si escaneamos un poemario impreso y lo transformamos en un archivo PDF, no es poesía digital, sino poesía impresa digitalizada. Ese poemario, por más que esté en un formato digital, no ha sido pensado para ese formato. Si utilizamos un software para escribir y editar una antología de poemas (digamos, LibreOffice, InDesign, por ejemplo), no estamos ante literatura digital propiamente dicha. El libro podría imprimirse sin perder ninguna de sus características. La digitalización y la publicación digital buscan llegar a más lectores, tienen que ver con la distribución de la obra, pero no con la obra en sí.

Cuando hablamos de poesía digital o electrónica, nos referimos a la poesía hipertextual, que utiliza enlaces como un recurso expresivo; a la poesía generada de manera automática, es decir, mediante algoritmos llamados generadores de poesía; a la poesía de código, al net.art y a la poesía posinternet. Es poesía que se puede navegar, experimentar o leer en forma local o a través de una conexión a internet. No es posible pensarla sin ese soporte virtual, sería imposible llevarla al papel.

Además de resultar del cruce con las tecnologías, la poesía digital resulta del cruce con otras artes, por eso en ella puede haber, por ejemplo, imágenes, animaciones, audios, programación, y el límite es algo difuso. En 2016, en una entrevista que le hizo el Centro de Cultura Digital de México, la crítica argentina Claudia Kozak explicó así esa intermedialidad hablando de artes electrónicas:

«No es una práctica donde se trabaja con un único lenguaje. Se trabaja con textualidad verbal, con imágenes, con sonidos, con movimientos, con corporalidades, dependiendo del caso. Algunos mezclan, hibridan algunas cosas; otros mezclan otras. Recurriendo a los entornos multimediales, aparecen esas posibilidades de traspaso y afectación mutua de los distintos lenguajes. [...] Podemos hablar de hibridaciones y de intermedialidad, donde la obra se constituye en el “entre medio”. [...] La intermedialidad genera que la obra esté en el “entre” de los distintos lenguajes, pero aún no se han terminado de borrar absolutamente los límites entre los lenguajes».

Este cruce con las tecnologías y con otras artes insta, entonces, a repensar lo literario y, en particular, a redescubrir las posibilidades de la poesía, que en esta nueva era parecen ilimitadas.

Cuatro poemas digitales en español

Toda selección es difícil, parcial e injusta, sobre todo cuando los buenos ejemplos abundan. Sirvan entonces los siguientes poemas digitales como una especie de presentación o iniciación. Quien guste podrá profundizar en un autor o autora en particular o en un tipo de poesía digital específico, según sus intereses. Los poemas se presentan en orden cronológico. En general, hemos tomado de referencia la fecha de publicación; en los casos de obra en curso, se tomó la fecha de inicio del proyecto.

Alejandrinos Versión 0.5, de Milton Läufer

La obra Alejandrinos, creada en Flash en 2003 por Milton Läufer, tiene la apariencia de un generador de poesía, pero va más allá. Tal como anticipa el título, al acceder a esta obra, vemos 12 versos alejandrinos, escritos con minúscula. Apenas comenzamos a leerlos, descubrimos, con sorpresa, que, periódicamente, el texto se vuelve borroso, como en un parpadeo, y cambia. Solo contamos con ocho segundos para leer y no hay ninguna advertencia al respecto, esto se nos revela en plena lectura.

Sin embargo, si miramos con detenimiento, podremos observar que el texto cambia, sí, pero no del todo. Después de un rato, las frases resultan conocidas. Esto es así porque el texto se compone de un corpus de 24 hemistiquios que se van intercambiando (por ejemplo, «y sus dibujos diáfanos», «hijos de catedrales», «las arterias del aire»).

Läufer propone así un zapping de versos. Es una obra compuesta por palabras para leer y, también, para no leer, que trabaja con los conceptos de legibilidad e ilegibilidad: en definitiva, el texto se lee, pero se vuelve ilegible, el tiempo no alcanza nunca para leer en profundidad. El texto fugaz e inaccesible es uno de los ejes de la propuesta artística de Läufer y está presente en otras obras suyas, como Silencios (2001) y enc os (2003), entre otras.

A casi dos décadas de su creación, Alejandrinos presenta una desventaja tecnológica: está creada en Flash, una tecnología que ha caído en desuso. No funciona en los dispositivos móviles y, en computadoras de escritorio, los navegadores ya no reproducen este tipo de contenido automáticamente. Esto implica que el usuario debe permitir manualmente la reproducción en Flash en su navegador para poder apreciarla. Por razones como esta, la obsolescencia programada es una gran preocupación para quienes buscan conservar la poesía digital para que pueda ser apreciada en el futuro.

IP Poetry, de Gustavo Romano

El proyecto IP Poetry [en inglés, Poesía IP] fue iniciado en 2004 por el artista visual argentino Gustavo Romano.

Grabación de una versión del poema «Puntos de vista»

De esta obra, llaman la atención varios aspectos. En primer lugar, Romano no es un escritor, sino un artista visual; no llega a la poesía digital desde la literatura. En segundo lugar, él no llama poema a su obra, sino proyecto. Por último, IP Poetry no es una obra terminada, sino una obra en progreso, que se va ampliando y reeditando con los años.

El proyecto se basa en la generación de net poesía a partir de la búsqueda en tiempo real de material textual en la web. Por un lado, hay un robot que hace las veces de maestro de ceremonias y que busca en internet frases previamente definidas (por ejemplo, todas las frases que comiencen con las palabras «sueño que soy»). El robot coordina entonces a otros cuatro robots y les da indicaciones sobre cómo recitar los resultados de búsqueda. El recitado se concreta con un sintetizador de voz, con sonidos pregrabados, e imágenes de una boca hablando.

El proyecto se ha presentado en exposiciones o como instalación en diferentes países (Argentina, China, España, Estados Unidos, Francia y México). También tiene una versión web llamada Robots virtuales.

Los poemas IP de Romano tienen una estructura predefinida por una persona y un elemento aleatorio, dado por la búsqueda en internet. Este último aporta la misma dosis de azar que la bolsa con palabras recortadas que usaba Tristán Tzara para sus poemas dadaístas.

El proyecto IP Poetry recibió el premio internacional Vida 7.0 de la Fundación Telefónica de España, el apoyo a la producción de la Fundación Telefónica de Argentina, la Beca Guggenheim 2006, el apoyo del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo y la Ayuda para la promoción del arte contemporáneo español 2012.

Leer más sobre el proyecto IP Poetry

Soneto de las gotas, de Gerardo Beltrán

El poema «Soneto de las gotas (en 4.5 MB)», del poeta y traductor mexicano Gerardo Beltrán, fue publicado en el número 21 de la revista ¿? (p. 34) del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia en enero de 2011. Se trata de un soneto hipertextual, en el que cada verso es un enlace. Por ejemplo, el primer verso del soneto es el que sigue:

http://dl.dropbox.com/u/14921815/Notodoesgrisnosquedalaesperanza.jpg

Al hacer clic, se abre una imagen en formato JPG en la que se ve una ventana empañada un día de lluvia. ¿Y el resto de los enlaces? En algunos casos, el destino es una imagen; en otros, un audio.

Pero ¿dónde está el poema? Bueno, si prestamos atención al nombre de cada archivo enlazado, encontraremos el texto del soneto. Por ejemplo, el primer nombre de archivo es «Notodoesgrisnosquedalaesperanza». Si le agregamos signos de puntuación y espacios entre palabras, descubrimos un endecasílabo: «No todo es gris, nos queda la esperanza». La poesía está, solo que de una manera diferente a la de la cultura impresa y lineal.

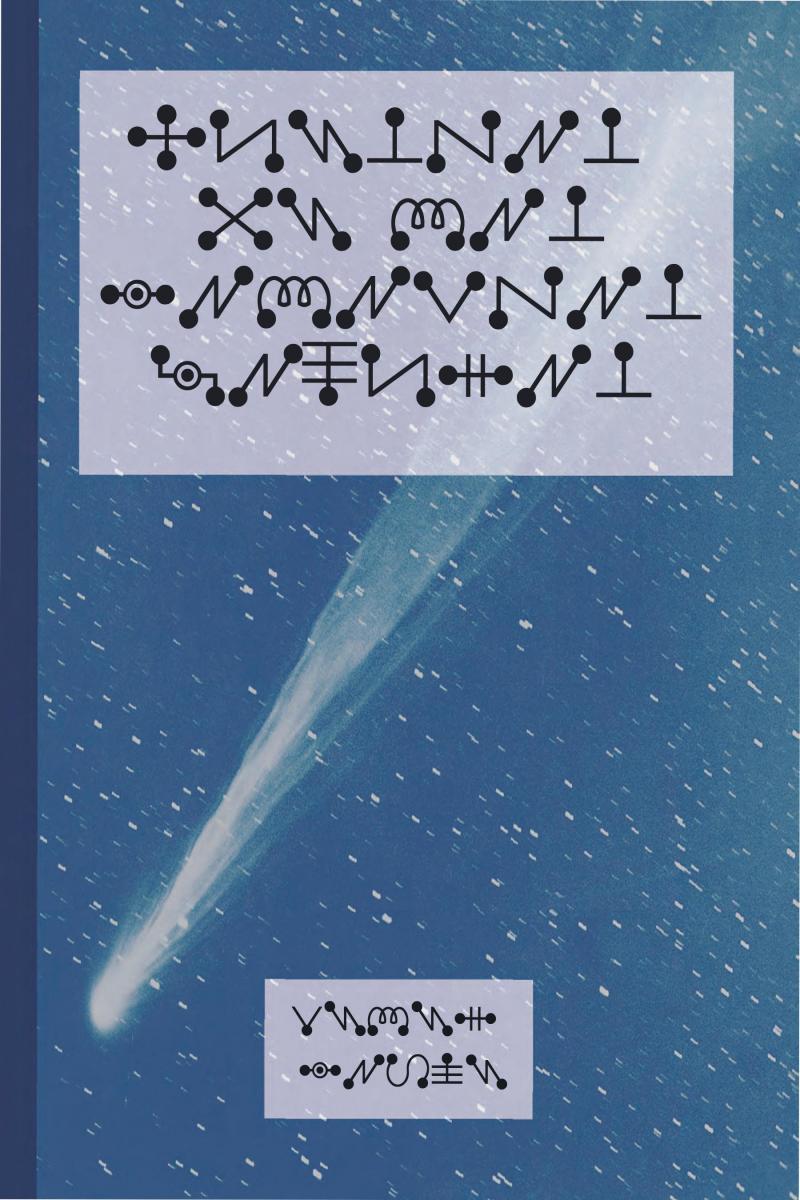

Poesías de las Galaxias Ratonas, de Belén Gache

Belén Gache, una autora pionera de la literatura experimental y de la poesía digital en la Argentina, publicó Poesías de las Galaxias Ratonas en 2017. Este libro también integra su proyecto transmedia Kublai Moon. En la ficción, el libro se salvó de un incendio y «fue encontrado tiempo después, traspapelado, en un bunker, sede de la resistencia poética lunar».

Tapa del libro Poesías de las Galaxias Ratonas, de Belén Gache

Igual que Alejandrinos, de Milton Läufer, esta obra de Gache está atravesada por los conceptos de legibilidad-ilegibilidad y propone un extrañamiento ante la palabra escrita. Gache invita a quienes leen a preguntarse: ¿qué dice aquí?, ¿cómo hago para leerlo? En el prólogo o ficha del libro, la autora interpela al lector con las siguientes palabras:

«¿Qué significa leer? ¿Qué hace que los significados aparezcan detrás de determinados trazos? ¿Será que toda lectura es sólo una alucinación de sentido?

Jugando con la idea de la autorreferencialidad de los poetas y también con la noción de poesía como enunciado cifrado, críptico, las Poesías de las Galaxias Ratonas proponen una poesía de claves y complicidades».

No son solo palabras introductorias. Todo el libro está escrito con una tipografía inventada, llamada Ratona Sans Regular, que la autora, además, puso a disposición de sus lectores con permisos Creative Commons. ¿Y cómo leemos el texto entonces? ¿Cuál es el truco? Usar una función creada por Larry Tesler y que suele ser denostada en los ámbitos académicos: copiar y pegar. Si copiamos el texto y lo pegamos en un procesador de texto, la tipografía deja de ser un obstáculo y la «traducción» es posible. Las palabras de Gache están ahí, crípticas, ocultas, pero disponibles para quien esté dispuesto a decodificarlas. Leer esta obra —y, en términos generales, leer— implica ese esfuerzo y, también, esa aventura.

Como parte de un proyecto transmedia, el libro de Gache no es un universo en sí mismo, sino una parte de él, aunque se pueda comprender en forma aislada.

Leer la entrevista «Belén Gache: literaturas nómades» en educ.ar

A modo de cierre

Las máquinas de poetizar existen, están entre nosotros. Desde hace años nos interpelan, nos generan dudas: ¿cómo leo esto?, ¿qué significan estos signos desconocidos?, ¿quién es el autor o la autora de este texto: el que lo programó, una máquina o quien lo lee? Y, obra a obra, nos responden la duda más importante: ¿qué es la poesía?

La pregunta ahora es: ¿la poesía es el futuro de las máquinas o las máquinas son el futuro de la poesía? Como sea, tal vez la mejor conclusión que podemos sacar sea que, más allá de soportes y tecnologías, darle máquina a la poesía es siempre la mejor opción.

Para seguir profundizando

Algo Rimo: creada en 2020 por educ.ar, es una propuesta lúdica que combina poesía y programación. Se trata de una aplicación web —compatible con dispositivos móviles y computadoras de escritorio— que genera sonetos de forma aleatoria.

Antología Lit(e)Lat volumen 1: es la primera antología de literatura electrónica latinoamericana y caribeña. Está organizada por autoría, año, país, tecnologías y categorías descriptivas (poesía sonora, poesía versificada, poesía visual, prosa poética y videopoesía, entre otras). La antología compila obras que van de 1965 a 2019 y está bajo licencia Creative Commons. Incluye fichas bibliográficas con enlaces a las obras que están en línea y enlaces de descarga para las demás, además de una breve biografía de sus autores y autoras. El comité editorial estuvo integrado por Leonardo Flores, Claudia Kozak y Rodolfo Mata.

Antología de poesía electrónica: publicada en 2018 por el Centro de Cultura Digital de México, esta antología reúne seis obras, entre las que se destaca la pieza «La poesía es una diosa», de la tecnopoeta argentina Romina Cazón.

Lit(e)Lat: sitio web de la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana.

Ficha

Publicado: 21 de marzo de 2020

Última modificación: 06 de octubre de 2021

Audiencia

General

Área / disciplina

Lengua y Literatura

Nivel

Secundario

Superior

Categoría

Artículos

Modalidad

Todas

Formato

Texto

Etiquetas

literatura

poesía

arte digital

literatura argentina

literatura hipertextual

Autor/es

Verónica Ruscio

Otros contribuyentes

Educ.ar

Licencia

Creative Commons: Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)