La inteligencia artificial y los animales (primera parte)

La inteligencia artificial sigue infiltrándose en nuestras vidas y no paramos de preguntarnos hasta dónde puede llegar. ¿Podrá la IA facilitarnos la comunicación entre seres humanos y animales? ¿Podremos saber lo que dicen, sienten y piensan? Es posible, lógicamente posible. ¿Ya se logró, alguien lo está pensando o solo podemos verlo en una película de ciencia ficción?

Introducción

Tenemos un perro y lo amamos profundamente y necesitamos, imperiosamente, saber qué nos dice si tiene algo para decirnos. Ni siquiera estamos pensando en querer leerle la mente, sino tan solo en que, cuando lo miremos o ladre, podamos saber qué nos está diciendo. Un cuento sobre una mujer y un perro, la necesidad de comunicarnos con los animales y la posibilidad de que la inteligencia artificial (IA) sea capaz de terminar con estas barreras del lenguaje son los puntos claves de esta serie de tres artículos que iremos publicando.

Esta especie de dosier se divide en tres partes. En la primera, nos dedicaremos a lo que hasta hoy sabemos de la relación de los seres humanos y los animales, y si hubo, alguna vez, un atisbo de ejemplificar, estudiar o vislumbrar una relación que tenga que ver con el lenguaje entre ellos, y a las similitudes de las sensaciones y los gestos de ambas especies, entre otros aspectos. Para ello, describiremos lo que consideramos los «antecedentes» y las posibilidades reales o ficticias de esta posible comunicación. En una segunda parte, hablaremos de lo que el cine nos puede adelantar sobre la comunicación entre estos dos grupos y, en una tercera y última parte, lo que ya se está haciendo científicamente y en conjunto con la IA.

Antecedentes

Hay un cuento de Luis Fernando Verissimo que se llama «Dudú» y que dice así:

Doña Casimira vivía sola con su perrito. Era un perrito negro y blanco que doña Casimira había encontrado un día en la calle y lo había llevado a su casa como compañía para su vejez.

¡Pobre doña Casimira! Se despertaba por la mañana y llamaba: «¡Dudú!». El perrito, que dormía en la pieza de servicio del departamento, levantaba la cabeza. «¡Vení, Dudú!» El perrito no iba. Doña Casimira le preparaba la comida y se la llevaba. «¿Estás conforme, Dudú?».

Doña Casimira vaciaba el plato de comida delante del perrito. «¿Comiste todo, viste, Dudú?».

Doña Casimira se pasaba el día entero hablando con Dudú. «Está feo el día hoy, ¿eh, Dudú?». «¿Vamos a ver nuestra telenovela, Dudú?». «¿Vamos a dar una vuelta, Dudú?».

Salían a la calle. Doña Casimira siempre hablando con su perrito. «¿Estás cansado, Dudú?». «¿Ya hiciste pipí, Dudú?». «¿Volvemos para casa, Dudú?».

Doña Casimira y su perro vivieron juntos durante siete, ocho años, hasta que ella murió. En el velorio, el perrito estaba sentado en un rincón con la mirada perdida. A cierta altura suspiró y dijo:

―¡Pobre doña Casimira!

Los parientes y amigos se miraron entre sí. ¿Quién había dicho eso? No había duda, había sido el perro.

―¿Qué es lo que dijo usted? ―preguntó un nieto más decidido, mientras los demás retrocedían espantados.

―¡Pobre doña Casimira! ―repitió el perro―. En cierto modo me siento culpable.

―¿Culpable? ¿Por qué?

―Por no haber contestado nunca sus preguntas. Ella se pasaba el día preguntándome. Era Dudú de aquí y Dudú de allá. Y yo nunca respondía. Ahora ya es tarde.

Fue una verdadera sensación. ¡Un perro hablando! ¡Llamen a la TV!

―¿Y por qué? ―preguntó el nieto más decidido―. ¿Por qué no le contestó nunca?

―Es que yo siempre interpreté sus preguntas como preguntas retóricas.

En este caso, estamos hablando de una figura retórica muy especial: la pregunta retórica que, según la Real Academia Española (RAE), «es una pregunta que se hace sin esperar respuesta. Se utiliza para expresar una afirmación o dar más fuerza a lo que se dice».

¿Por qué, entonces, asociamos este cuento y lo ponemos como introducción de este dosier? Porque con la IA lo que nos estamos cuestionando todo el tiempo es cómo debemos preguntar, qué lenguaje utilizar, si la IA entiende elementos tales como las preguntas retóricas, entre otras cuestiones. Si doña Casimira hubiera contado con una IA en su vida, posiblemente tampoco hubiera podido comunicarse con Dudú porque, por el momento, no tenemos grandes ejemplos en los que una IA haya podido tener una comprensión tan compleja como para poder interpretar figuras de este tipo.

Pero ¿qué pasaría si solo habláramos de una comprensión básica, como pasa hoy también con los seres humanos, es decir, que sirviera como una especie de traductor de ciertas frases que nos permitiera comunicarnos con los animales, sin ahondar en cuestiones más complejas, que tampoco logra, por el momento, con los seres humanos?

Vamos a empezar con los antecedentes: escritos que han tratado el tema hace más de un siglo y otros textos que son más actuales, pero que siguen sin incluir aún la tecnología.

Darwin y la expresión de las emociones en el hombre y los animales

El texto que, posiblemente, resulte más llamativo es The Expression of the Emotions in Man and Animals [La expresión de las emociones en el hombre y los animales], publicado en 1872 por Charles Darwin. En él, el autor sugiere que las expresiones faciales son una especie de «lenguaje compartido» entre los mamíferos. Asimismo, hace comentarios acerca de otros aspectos, tales como los sonidos:

Podemos comprender, poco más ó menos, cómo la emisión de sonidos de una especie cualquiera ha debido asociarse naturalmente á un estado de espíritu agradable; en efecto, en una gran parte del reino animal los sonidos vocales ó instrumentales son puestos en uso, bien como llamamiento ó bien como medio de seducción de un sexo á otro. Son también empleados como señal de alegría en reuniones entre padres é hijos ó hijos entre los miembros de una misma comunidad.

Es interesante seguir leyendo acerca de los pequeños gestos para tener en cuenta:

Difícil fuera encontrar una definición más exacta y más práctica. En esta situación de espíritu, el hombre está derecho, alta la cabeza y los ojos abiertos de par en par. No hay abatimiento de las facciones ni contracción de las cejas. Por el contrario, según una observación de Moreau, el músculo frontal tiende á contraerse un poco; y esta contracción alisa la frente, arquea un poco las cejas y levante los párpados. De ahí la frase latina exporrigere frontem (desarrugar las cejas), que significa estar alegre ó de buen humor. Según Sir C. Bell, ‘en todas las emociones alegres, las cejas, los párpados, las ventanas de la nariz y los ángulos de la boca son levantados, al contrario de lo que ocurre en las acciones deprimentes’.

«El señor Bartlett me ha puesto al corriente de la conducta que observaran dos chimpancés, algo más viejos que los generalmente transportados á nuestro país, cuando se les puso por primera vez juntos: sentáronse frente á frente, pusieron en contacto sus labios en extremo alargados, y cada cual colocó la mano sobre la espina dorsal de su compañero; luego se estrecharon mutuamente contra su pecho; por último se levantaron con los brazos enlazados, alzando la cabeza, abriendo la boca y aullando de placer.

[...]

La forma de la boca, según ya dije, se diferencia muy poco en el chimpancé, cuando se trata de gritos de placer ó de cólera. Pero, en cuanto el animal entra en furor, la forma de su boca cambia enteramente, y los labios son descubiertos. Parece que, cuando el orangután es herido, ‘deja oír, según Muller, un grito singular, que comienza por notas agudas y termina en un sordo mugido; mientras emite las notas elevadas, adelanta los labios en forma de embudo, más, cuando llega á los sonidos graves, tiene la boca abierta de par en par’. También parece que el labio inferior del gorila es susceptible de un adelantamiento muy largo».

Podríamos seguir y seguir con descripciones detalladísimas dadas por Darwin respecto a gestos y sonidos que los animales tienen y que podrían ser perfecta y fácilmente catalogables. Como podemos ver, Darwin ya estaba interesado en el tema y la IA no estaba ni siquiera en los pensamientos de alguien.

Veamos otros estudios que se fueron haciendo y que no necesariamente fueron llevados a cabo para lograr algo con la IA.

El sistema vocal de los bonobos

El texto que sigue está tomado del artículo «Extensive compositionality in the vocal system of bonobos», publicado el 3 de abril de 2025 en la revista Science. Sus autores, M. Berthet, M. Surbeck y S. W. Townsend, hablan de unos primates llamados bonobos. El paper trata sobre qué características humanas o qué estructuras del lenguaje del ser humano podrían encontrarse en las estructuras de estos animales. Un modo que permitiría, sin duda, si así fuera, sacar patrones ―tema esencial en lo relativo a la IA y que explicaremos más adelante― y no creer que estamos tratando de aunar peras con manzanas:

La composicionalidad, la capacidad de combinar elementos significativos en estructuras significativas más amplias, es un sello distintivo del lenguaje humano. La composicionalidad puede ser trivial (el significado de la combinación es la suma del significado de sus partes) o no trivial (un elemento modifica el significado del otro). Estudios recientes sugieren que los animales carecen de composicionalidad no trivial, lo que representa una discontinuidad clave con el lenguaje. […] Estos hallazgos sugieren que la composicionalidad es una característica destacada del sistema vocal del bonobo, revelando paralelismos con el lenguaje humano más fuertes de lo que se creía anteriormente. [traducción de la autora].

Los seres humanos y los cetáceos

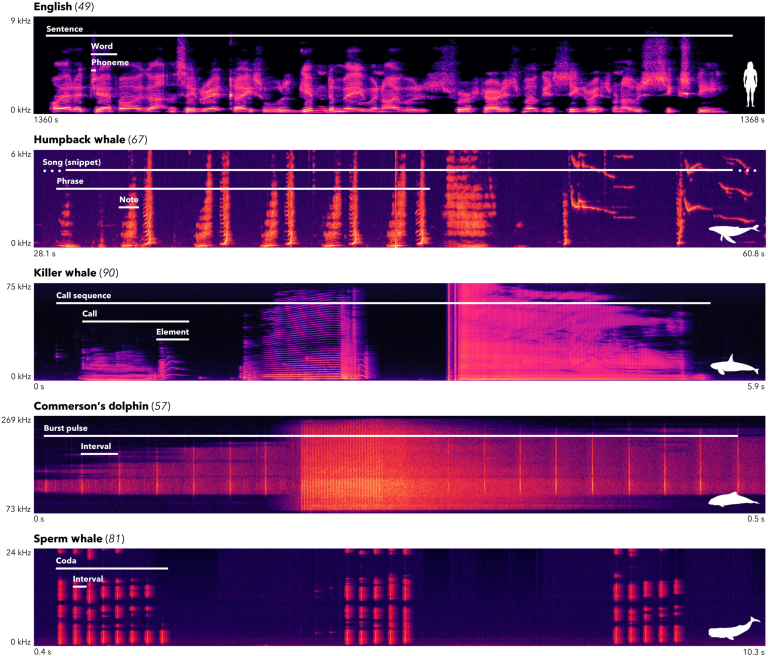

En el artículo «Language-like efficiency in whales», publicado en febrero de 2025 en la revista Science, su autor, Mason Youngblood, desarrolla el mismo tipo de razonamiento, pero con cetáceos. Define que, efectivamente, tanto los seres humanos como aquellos cuentan con una serie de estructuras similares:

Los sistemas de comunicación vocal en humanos y otros animales experimentan selección para eficiencia, optimizando los beneficios que transmiten en relación con los costos de producirlos. Dos sellos distintivos de la eficiencia (son) la ley de Menzerath y la ley de abreviatura de Zipf (…) Aquí, evaluamos la evidencia de ambas leyes en cetáceos analizando secuencias vocales de 16 especies de ballenas barbadas y dentadas y comparándolas con 51 idiomas humanos. Once especies de ballenas exhiben la ley de Menzerath, a veces con mayores tamaños de efecto que el habla humana. Dos de las cinco especies de ballenas con tipos de elementos categorizados exhiben la ley de abreviatura de Zipf. (…).

Humanos y loros

El próximo ejemplo es «Convergent vocal representations in parrot and human forebrain motor networks», un trabajo sobre loritos publicado en la revista Nature en marzo de 2025. En él se señalan similitudes «sin precedentes» que podrían facilitar el acercamiento entre estas aves y los seres humanos.

Las redes corticales para la producción del lenguaje hablado en humanos están organizadas por características fonéticas […]. Para investigar si esta organización funcional es exclusiva de los humanos, aquí realizamos grabaciones poblacionales en el circuito de producción vocal del periquito ( Melopsittacus undulatus ), un pequeño loro […]. Tomados en conjunto, hemos descubierto una representación funcional en un cerebro de vertebrados que muestra similitudes sin precedentes con las cortezas motoras relacionadas con el habla en humanos. […].

Evidentemente, no entraremos en detalle en estos estudios, sino que simplemente estamos señalando que la inquietud se abre hacia varios campos, desde diferentes áreas e intereses, pero que, en definitiva, dan pie a posibles «esperanzas». Sea cual sea el animal, se están llevando a cabo estudios que intentan identificar cosas en común entre estos y los seres humanos para ver si, en definitiva, pueden ser compatibles en algún tipo de lenguaje que permita una comunicación entre ellos. Lo que trataremos de ir dilucidando es si será la IA la que nos permita lograrlo, si fuera posible.

Como introducción, todo muy lindo, pero hasta acá, solo entramos en tema. En mi caso, particularmente, no me interesan los estudios científicos, así que es difícil pasar por esta primera parte, pero es necesaria. No hay nada nuevo bajo el sol y Darwin ya lo estaba debatiendo. A no desesperar. En la segunda parte, interviene el cine, así que a distenderse un rato, tomar un respiro y esperar el final.

Ficha

Publicado: 12 de mayo de 2025

Última modificación: 12 de mayo de 2025

Audiencia

Docentes

Área / disciplina

Biología

Educación Tecnológica y Digital

Nivel

Secundario

Categoría

Artículos

Modalidad

Todas

Formato

Texto

Etiquetas

inteligencia artificial (IA)

Charles Darwin

animales

comunicación

Autor/es

Betina Lippenholtz

Licencia

Creative Commons: Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)