2 de abril: soberanía y Malvinas

Este recurso trata los distintos aspectos que abarca la noción de soberanía y propone actividades para trabajar con las y los estudiantes las razones por las que las Malvinas son argentinas.

El 22 de noviembre de 2000 se sancionó la Ley 25.370 que establece el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje a los combatientes caídos, a los sobrevivientes y a sus familiares.

Recordarlos y conmemorarlos es fundamental para mantener viva la memoria del pueblo. También lo es reflexionar sobre la importancia de la causa Malvinas y transitar la historia nacional para comprender por qué las Malvinas son argentinas.

Abordar la noción de soberanía desde diferentes aristas permitirá entender que, cuando se habla de Malvinas, no solo se habla de una isla al sur de la patria.

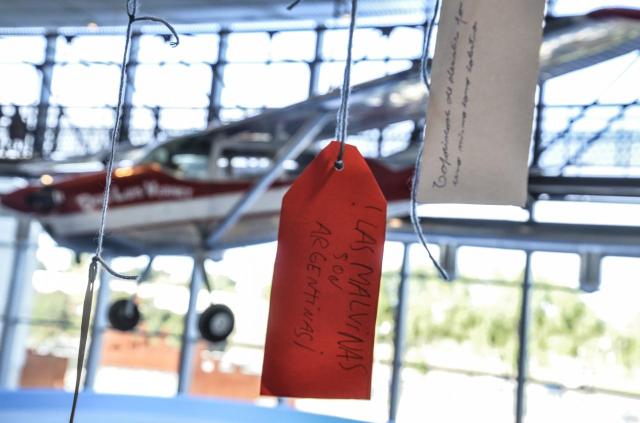

Imagen: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

«La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Primera Disposición Transitoria de la Constitución de la Nación Argentina.

Origen y evolución del concepto de soberanía

La Primera Disposición Transitoria de la Constitución se refiere directamente a la soberanía, pero ¿qué significa esta noción?

La discusión sobre la soberanía no es nueva ni propia de la modernidad, incluso puede trasladarse hasta la antigüedad. En un sentido amplio, la soberanía indica el poder de mando en una sociedad política y, por lo tanto, la distingue de otras asociaciones humanas sin un poder supremo (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2015: 1483). Y, en un sentido restringido, la noción de soberanía ha cambiado a lo largo de los siglos. En efecto, podemos rastrear su aparición en el debate intelectual de la Edad Media, en la transición de las monarquías tradicionales a las monarquías absolutas, en torno a los siglos XIII y XV. Es decir, en el pasaje de las monarquías feudales, con múltiples polos de poder soberanos (relaciones feudo-vasalláticas), a las monarquías cuyo poder soberano se fue concentrando en su vértice, el rey.

La modernidad comienza sumida en estos debates y la idea de soberanía aparece acompañada de otro concepto, el de Estado. Jean Bodin es uno de los teóricos de la modernidad que ha trabajado el concepto de soberanía. Este autor elabora su pensamiento y su teoría en el contexto particular de la guerra civil francesa desatada por conflictos religiosos. Para él, entonces, la soberanía es la capacidad del rey de imponer la paz en el interior de las fronteras, es decir, la tolerancia entre grupos religiosos, principalmente entre católicos y protestantes. Si bien la soberanía del rey es absoluta para Bodin, esto no significa que sea ilimitada. El rey debía respetar tratados internacionales y algunas normas internas (Marshall, P., 2010). El debate sobre la noción de soberanía es retomado por el pensamiento político moderno con exponentes como Montesquieu, Rousseau y Locke.

En América, en lo que luego será nuestro territorio o la Argentina, los patriotas que impulsaron el proceso revolucionario a principios del siglo XIX se encontraban inmersos en estas discusiones acerca de dónde residía la verdadera soberanía (sobre todo, después que las fuerzas napoleónicas apresaron a Fernando VII y el virreinato se enfrentó a un vacío de poder).

Por todo eso, el concepto de soberanía se afirma de manera concomitante a la consolidación de una conciencia nacional. Muchos filósofos y pensadores contemporáneos se han preguntado por esto y aún continúa siendo fuente de controversias. Con el paso del tiempo las sociedades se complejizaron y dicho concepto se centró en el ejercicio del poder de mando del Estado. Sin embargo, ante los cambios producidos por la interconectividad y fenómenos como la globalización, la noción de soberanía asumió distintas aristas (alimentaria, sanitaria, de los cuerpos, etc.), que se vinculan con el poder de decisión y el ejercicio de un derecho.

En el caso de las Malvinas e islas del Atlántico Sur y la Antártida, el ejercicio de soberanía está relacionado con nuestro territorio, integrado por raíces históricas, culturales, políticas y económicas, así como por marcadas continuidades territoriales..

Ciclo Soberanía y Memoria: el futuro de la soberanía - Daniel Filmus (Fuente Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur).

Soberanía de recursos: nuestro sur, un solo ecosistema

En el Atlántico Sur conviven especies que no solo integran nuestro patrimonio natural, sino que además determinan la continuidad entre la Patagonia y el territorio insular de Malvinas. Allí encontramos una gran diversidad animal, cuerpos de agua dulce, costas marinas y, sobre todo, una importante cantidad de recursos naturales que al día de hoy son explotados de manera ilegal, si entendemos que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional argentino y son objeto de disputa entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065 (XX) que insta a ambas naciones a encontrar una solución pacífica del conflicto y reconoce esa disputa territorial. A partir de su declaración se prohíbe la realización de actividades de exploración y explotación en el área. Sin embargo, las actividades se llevan a cabo mediante el otorgamiento de licencias ilegales —de pesca, por ejemplo— por parte del Reino Unido a empresas extranjeras.

Imagen: AFP

El archipiélago de las Islas Malvinas se encuentra a 490 km del continente sudamericano y está compuesto por 750 islas. Desde Puerto Argentino hasta Río Gallegos, Santa Cruz, hay una distancia de 787 km; a Londres, de 12.686 km.

Pingüinos, albatros, lobos y elefantes marinos, patos, caranchos, delfines, halcones, lechuzas, abadejos y muchísimas otras especies evidencian que el ecosistema del continente y de las islas es el mismo. Son nuestros recursos. Malvinas es la Patagonia. Y esa unidad ecológica y geográfica es otra de las tantas pruebas irrefutables que validan a la Argentina en su reclamo de soberanía.

Soberanía nacional: (re)conocer nuestro territorio

En 1946, el entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón, emitió el Decreto N° 8944/46 mediante el cual se plasmó la visión sobre la extensión real de nuestro territorio. Aquel primer mapa y su actualización realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que adjuntamos a continuación, reflejan la misma noción: Argentina es un país de dos continentes. En este sentido, el mapa bicontinental también redefine el centro del país —que pasa de Buenos Aires a Tierra del Fuego— jerarquizando la importancia real de nuestro territorio insular.

Se trata de una extensión de 3.761.274 km2, 2.791.810 km2 en el continente americano y 969.464 km2 en el continente antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y las islas australes (Georgias del Sur y Sandwich del Sur).

Retomando el espíritu del Decreto Nº 8944/46, el 20 de octubre de 2010 se sancionó la Ley Nacional 26.651 que establece la obligatoriedad del uso del mapa bicontinental «en todos los niveles y modalidades del sistema educativo como así también en su exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales».

![]()

El mapa muestra la proporción real del sector antártico en relación con el sector continental e insular. Este territorio es parte de la identidad nacional que constituye y construye a todos los argentinos. Conocer, asumir y difundir la verdadera extensión del territorio es vital para comprender la magnitud y el valor de los recursos soberanos nacionales.

Hacia una soberanía de la información: el derecho a saber

La sociedad moderna cuenta con canales de información de todo tipo. Páginas web, redes sociales, radios online, podcast, etc. Los recursos son variados y las maneras de informarse y expresarse también. Sin embargo, al día de hoy no todas las personas tienen las herramientas ni cuentan con un acceso equitativo.

Pensemos en un pasado no muy lejano. Hagamos el ejercicio de imaginar un momento histórico sin redes sociales, sin acceso a la web, sin diversidad de medios disponibles y con una inequidad mucho más acentuada que la actual. Ahora sumemos un escenario de guerra y un contexto de dictadura. La situación se torna más compleja.

Las fuentes diversas y el acceso a ellas resultan imprescindibles para garantizar el derecho de todas las personas a buscar, obtener y compartir información. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental no solo a la hora de informar sino también al generar opinión. Entonces, ¿cómo se configuraba el poder mediático a principios de los ochenta? ¿Cuál fue el alcance real del acceso a la información? ¿Qué nos contaron nuestros padres, nuestros abuelos?

A fin de garantizar el derecho a la información, el 10 de diciembre de 1948 se sancionó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19 establece que «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Terminando el recorrido:

- ¿Qué otras formas de soberanía conocés? (por ejemplo, alimentaria, del cuerpo, intelectual).

- ¿Cómo creés que afecta la noción de soberanía a tu vida cotidiana?

- ¿Cómo vincularías con el término soberanía el reclamo por nuestras islas Malvinas?

Referencias bibliográficas

Palti, E. (2018). Una arqueología de lo político. Regímenes de poder desde el siglo XVII. Fondo de Cultura Económica.

Marshall, P. (2010). La soberanía popular como fundamento del orden estatal y como principio constitucional. Universidad Austral de Chile.

Bobbio, N.; Matteuci. N. y Pasquino, G. (2015) Diccionario de la política, Siglo Veintiuno Editores.

Ficha

Publicado: 30 de marzo de 2021

Última modificación: 06 de abril de 2022

Audiencia

Estudiantes

Área / disciplina

Ciencias Sociales

Historia

Geografía

Formación Ética y Ciudadana

Nivel

Secundario

Categoría

Entrevistas, ponencia y exposición

Modalidad

Todas

Formato

Texto

Etiquetas

islas Malvinas

Guerra de Malvinas

soberanía

soberanía territorial

soberanía política

Autor/es

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Licencia

Creative Commons: Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)